青森ねぶた祭りが「凱旋ねぶた」と呼ばれるのに対し、弘前ねぷた祭りは「出陣ねぷた」と呼ばれます。 隊列を組み、「ヤーヤドー」と地響きのように声をあげて歩く様は、武士が合戦におもむくかの様な雰囲気で、出陣の様子を思わせます。 ねぷた祭りのあらゆるところに弘前藩津軽家に由来するものがあり、藩主と市民との強い結びつきが感じられるのが弘前ねぷた祭りの特徴です。

扇ねぷたと組ねぷた

弘前ねぷた祭りは扇の形をした「扇ねぷた」が主流で、一方、人形のねぷたは「組ねぷた」といいます。扇ねぷたは組ねぷたに比べて制作費を抑えられるためとも、初代津軽藩主、津軽為信公の幼名が「扇丸」だったことに由来しているとも言われます。

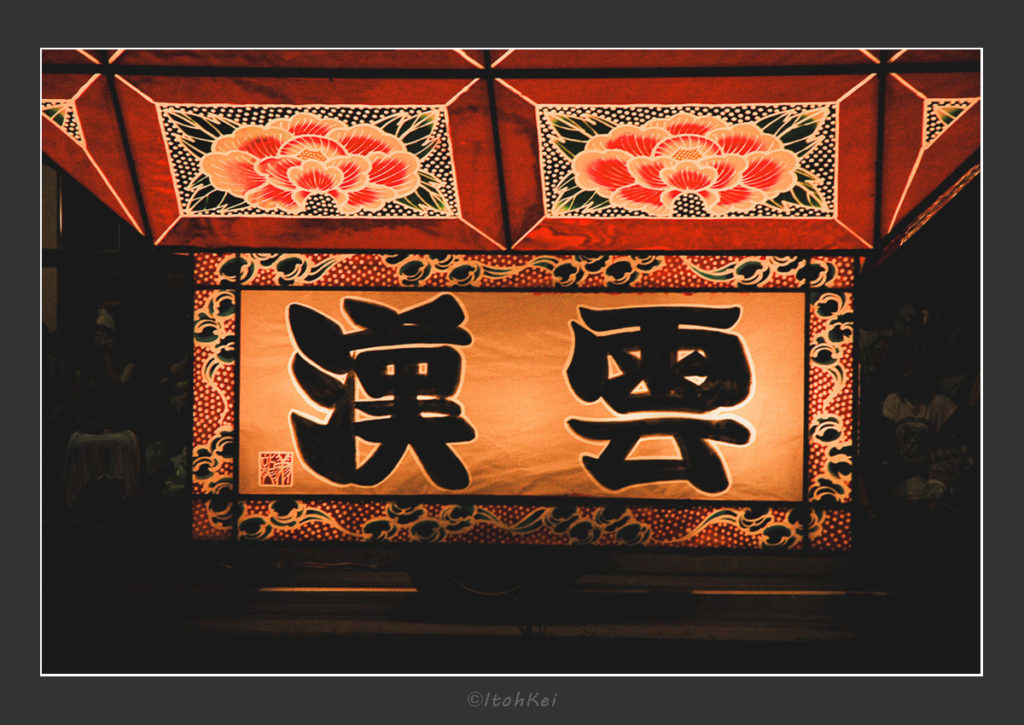

扇ねぷたも組ねぷたも、「開き」というチャーハンのお皿のような部分に乗っており、開きには必ず牡丹の花が描かれます。 これは津軽家の家紋である「杏葉牡丹」に由来しています。

そして、牡丹の下には「漢雲」と書かれますが、これは右から読むため正しくは「雲漢」です。「天の川」という意味で、ねぷた祭りは七夕祭りが起源となっていることに由来しています。

各部分の名称

扇ねぷたはそれぞれの部分に名前がついています。

「鏡絵」:ねぷたの正面に描かれる武者絵。

「見送り絵」:ねぷたの裏面に描かれる女性の絵

「袖絵」:裏面の見送り絵のまわりの絵

「額絵」:開きの下、雲漢と書かれた部分

「肩」:表面と裏面をつなぐ厚みの部分

「開き」:扇の下の皿のような部分

「ため」:扇の一番上で折り曲げられるようになっている部分

金魚ねぷた

ねぷた祭りでは子どもが手に持つタイプの「金魚ねぷた」も多く見られます。 この金魚は津軽オリジナルブランドの「津軽錦」がモデルになっています。 保育園や幼稚園でも作りますし、津軽藩ねぷた村でも絵付けの体験ができます。

掛け声

運行中は「ヤーヤドー」。 終わって戻るときは「ねーぷたーのもんどりこ、ヤーレヤレヤーレヤー」

囃子

ねぷた囃子は3種類あります。 運行しているときの「進む」 、止まっているときの「休み」 、祭りが終わって小屋に帰るときの「戻り」 です。

運行

弘前ねぷた祭りは市内の町内会、子供会、団体、企業など約80の団体が参加します。それぞれの団体が中心市街地に集まって一緒に運行するので合同運行と言います。団体数が多いため、最初から最後まで見ようとすると2~3時間はかかります。 中心市街地から離れた地域や企業もあって、すべての団体が毎日参加するわけではありません。合同運行に参加せずに、それぞれの地域で単独で運行するところもあります。

弘前ねぷた祭りは町内会などの地域の祭りですから、青森ねぶた祭りと違い、観光客がいきなり行って参加することはできません。団体によっては参加者を募集しているところもあります。

運行形態

太鼓

合同運行の先頭は直径3.3mの「津軽情張大太鼓(つがるじょっぱりおおだいこ)」で、その後に各団体のねぷたが並びます。他に直径4mの「津軽剛情張大太鼓(つがるごうじょっぱりおおだいこ)」、直径3.5mの弘前度天太鼓(ひろさきどってんたいこ)が運行しています。 ※津軽弁で「驚く」ことを「どってんする」とか「どってんした」とか言います。

並び

弘前ねぷた祭りでは、各団体内での並び順が決まっています。

- 先頭は町名や会社名が入った町印

- 提灯や金魚ねぷた

- 小さなねぷたや担ぐねぷたなどの前ねぷた

- ロープを張ってねぷたを引っ張る曳き手

- ねぷた本体

- 囃子

運行ルート

2つあります。主に土手町を通る「土手町運行」と、駅前を通る「駅前運行」と「七日日運行」です。「七日日運行」は夜ではなく昼に運行します。 土手町で待っていても誰もこないなんてことにならないようご注意を。